Questo sito web utilizza dei cookies, anche di terze parti, e altre tecnologie di profilazione. Se prosegui la navigazione manifesti il tuo consenso all'uso dei cookies e delle altre tecnologie di profilazione impiegate dal sito. informativa sui cookie

Il cammino verso l’Open Access in Italia

Non in vendita. Aiutaci a difendere il libero accesso al patrimonio culturale

19 Giugno 2024

Wiki Loves Earth 2024

24 Giugno 2024Il nuovo Decreto Tariffe del Ministero della cultura apre le maglie alle pubblicazioni a carattere scientifico

In Italia, il percorso (qui, qui e qui) in tema di accesso aperto alle immagini dei beni culturali in pubblico dominio è ancora caratterizzato da una netta dualità di pensiero. Da una parte, i sostenitori di un sistema di controllo preventivo, volto altresì alla monetizzazione delle riproduzioni ad uso commerciale (qui, qui e qui); dall’altra, la comunità Open GLAM, le associazioni degli istituti culturali, le associazioni degli organismi di ricerca e di istruzione e quelle rappresentanti la società civile che, invece, ritengono che l’adozione dei principi dell’Open Access “puro”, nel rispetto dei diritti d’autore, della persona e dei dati personali possa incentivare nuove modalità di fruizione e di creazione artistica, con un ritorno per gli istituti culturali in termini di rapporto con il pubblico (qui, qui). Tale approccio consentirebbe la protezione del pubblico dominio nel campo delle arti visive e del patrimonio culturale, in linea con la normativa europea (Art. 14, Direttiva CDSM). Di contro, il Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore pro-tempore, organo consultivo del Ministero della cultura, ha in recenti occasioni pubbliche manifestato delle perplessità in relazione ai principi del libero riuso senza restrizioni, per motivi collegati evidentemente alla preoccupazione della perdita del potere di controllo sugli utilizzi dell’immagine (anche se, come deciso in una recente sentenza del Tribunale di Stoccarda, l’ambito territoriale in cui esercitarlo è solo l’Italia), non tenendo in considerazione però che il dato in accesso aperto e interoperabile con altri sistemi ad accesso aperto, consente in realtà di creare archivi digitali efficienti per la conservazione dei dati a lungo termine e facilita la tracciabilità delle condivisioni e dei riutilizzi.

Qualche avanzamento nella posizione del Ministero della cultura si registra con un nuovo decreto ministeriale che, sebbene tenti di porre rimedio al tanto contestato decreto precedente in tema di tariffe minime (Capitolo italiano di CC, MAB e altri, AISA, FCdA Federazione Consulte Universitarie di Archeologia per la libera circolazione delle immagini del patrimonio culturale pubblico, Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia, CUNSTA – Consulta Universitaria Nazionale per la Storia dell’Arte e SISCA – Società Italiana di Storia della Critica d’Arte) continua a rivelare un’impostazione antiquata, estremamente burocratica e contraria alla protezione del pubblico dominio, come motivato in un recente studio commissionato da Communia. In tal senso, la nuova norma si rivela ancora non curante di quanto dichiarato dalla Corte dei Conti nel riconoscere che “l’Open Access ha da tempo dimostrato di essere un potente moltiplicatore di ricchezza non solo per le stesse istituzioni culturali (si vedano le ben note best practices nazionali ed internazionali), ma anche in termini di incremento del PIL ed è, quindi, considerato un asset strategico per lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei Paesi membri dell’Unione” (Deliberazione 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G, pag. 156).

Il nuovo Decreto Ministeriale, DM 108 del 21 marzo 2024, modifica il DM 161/2023 che introduceva un tariffario per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali.

Il nuovo decreto interviene dopo un solo anno, senza una consultazione pubblica e limita l’ambito di applicazione delle nuove linee guida ai “beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della cultura” e non si estende più a quelli statali. Il raggio di applicazione della normativa viene quindi ristretto; non potrà esplicare effetti, ad esempio, sui beni culturali in consegna ad istituti afferenti a ministeri diversi dal Ministero della cultura.

Rispetto alla formulazione precedente, si rileva una maggiore apertura e un ampliamento della casistica delle ipotesi di gratuità.

Sono, infatti, gratuite le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso nei seguenti casi:

- pubblicazioni a carattere scientifico;

- per pubblicazioni di contenuto divulgativo e didattico;

- cataloghi con tiratura sotto le 4000 copie;

- riviste ANVUR di classe A;

- quotidiani e periodici che assolvono il diritto-dovere di cronaca;

- pubblicazioni Open Access;

- riproduzioni eseguite personalmente dall’utente per scopi non lucrativi;

- attività di valorizzazione del patrimonio senza scopo di lucro ad opera del ministero e di altri enti pubblici o privati.

E’ bene notare che, ove le linee guida richiamano espressamente l’Open Access, non chairiscono come risolvere il problema della mancanza di interoperabilità tra l’etichetta Beni Culturali Standard e gli strumenti Creative Commons con i quali i contenuti in Open Access sono pubblicati.

I richiedenti sono tenuti al rimborso delle spese relative ai costi vivi eventualmente sostenute dall’Amministrazione per eseguire le riproduzioni, mentre nessun rimborso spese è dovuto per le riproduzioni già disponibili on-line e per quelle eseguite direttamente da privati realizzate nel rispetto delle norme dei codice dei beni culturali.

Il decreto prevede, poi, che la determinazione del canone resti “in capo all’autorità che ha in consegna il bene, che dovrà valutare, caso per caso, l’uso a cui è destinata la richiesta in rapporto alle opportunità di promozione culturale del bene, al rischio per la sua conservazione, alla sottrazione alla pubblica fruizione”.

La norma chiude, però, prevedendo che per riduzioni consistenti del canone e per il suo azzeramento è comunque richiesto il parere dell’organo amministrativo di vertice del Ministero. Non è chiaro a quale organo del Ministero si faccia riferimento, quale sia la procedura da seguire e quali siano i criteri utilizzati per rilasciare un parere positivo alla riduzione o azzeramento.

Importante anche il riferimento alle specificità territoriali e alle opportunità di promozione del patrimonio culturale meno conosciuto, sulla base delle quali il direttore dell’istituto che ha in consegna il bene può valutare una riduzione o un azzeramento del canone.

Il decreto, d’altro canto, continua a riproporre la modalità delle tariffe basate sui coefficienti che, come già più volte evidenziato, creano un sistema farraginoso che impatta negativamente sugli stessi istituti che dovranno attuare la norma.

Rimane poi il problema di capire nel concreto quando la richiesta di concessione debba essere fatta, a prescindere dal canone, per una verifica di compatibilità, e quale sia la procedura esatta e i costi della stessa, sia dal punto di vista dell’ente, sia dal punto di vista dell’utente. Resterebbe in vigore l’articolo 2, comma 2, del precedente decreto ministeriale che, individuando l’ambito di applicazione della norma, impone la richiesta di concessione a prescindere dall’obbligo di corrispondere un canone.

L’attuale decreto ministeriale si chiude, infine, con una previsione che lascia intendere la precarietà dello stesso poiché si esplicita che l’applicazione delle Linee guida “sarà oggetto di monitoraggio da parte dell’organo amministrativo di vertice del Ministero, anche in vista di una possibile revisione delle stesse”. Come già detto, non è chiaro, però, nè quale sia l’organo amministrativo di vertice, nè tanto meno come e con quale modalità verrà effettuato il monitoraggio. Rimane, quindi, aperta la possibilità di un ulteriore aggiustamento che questa volta sarebbe auspicabile fosse preceduto da un dialogo tra le istituzioni e le rappresentanze del settore.

Nonostante la presente disamina riguardi una norma di fonte secondaria, dall’interpretazione della stessa traspare un atteggiamento ancora di chiusura per le forme di fruizione e valorizzazione della riproduzione digitale del bene culturale in pubblico dominio da parte della collettività.

Un’iniziativa a livello internazionale volta, invece, al riconoscimento del diritto all’accesso aperto al patrimonio culturale digitale è promossa da Creative Commons: TAROC – “Towards a Recommendation on Open Culture”. Quest’ultima, infatti, ha lo scopo di sostenere la comunità internazionale nell’adozione di una raccomandazione che sancisca i valori, gli obiettivi e i meccanismi per lo sviluppo della cultura aperta e, in particolare, il riconoscimento di quest’ultima come strumento di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Con questo obiettivo, Creative Commons ha organizzato per il secondo anno un workshop a Lisbona con l’intento di approfondire le strategie per rimuovere le barriere all’accesso al patrimonio culturale in pubblico dominio in ambiente digitale e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di politica culturale globale dell’UNESCO. Professionisti provenienti da tutto il mondo – tra cui leader dell’UNESCO ed esperti dei settori del patrimonio culturale e della creatività contemporanea – hanno partecipato all’evento, sviluppando una visione e una tabella di marcia verso una Raccomandazione dell’UNESCO finalizzata a garantire un accesso equo al patrimonio culturale digitale.

Deborah De Angelis

Avvocato esperta in diritto d’autore internazionale, diritto dello spettacolo e dei beni culturali, e diritto delle nuove tecnologie. È lead del Capitolo italiano di Creative Commons. Nel 2019, è stata consulente legale in materia di diritto d’autore per il Ministro dei Beni Culturali. E’ fellow del NEXA Center for the Internet & Society e componente del gruppo di lavoro Digital Cultural Heritage, ICOM Italia. E’ ccordinatore per l’Italia del programma KR21 (Knowledge Rights 21) in materia di accesso alla cultura, all’istruzione e alla ricerca. E’ Consigliere di ALAI, Italia e componente del Copyright Community Steering Group di Europeana.

Iscriviti ad Arkivia

Questo articolo è il nuovo contributo della newsletter Arkivia, dedicata alla cultura libera e all’open access al patrimonio culturale. Iscriviti per seguire gli aggiornamenti su questi temi.

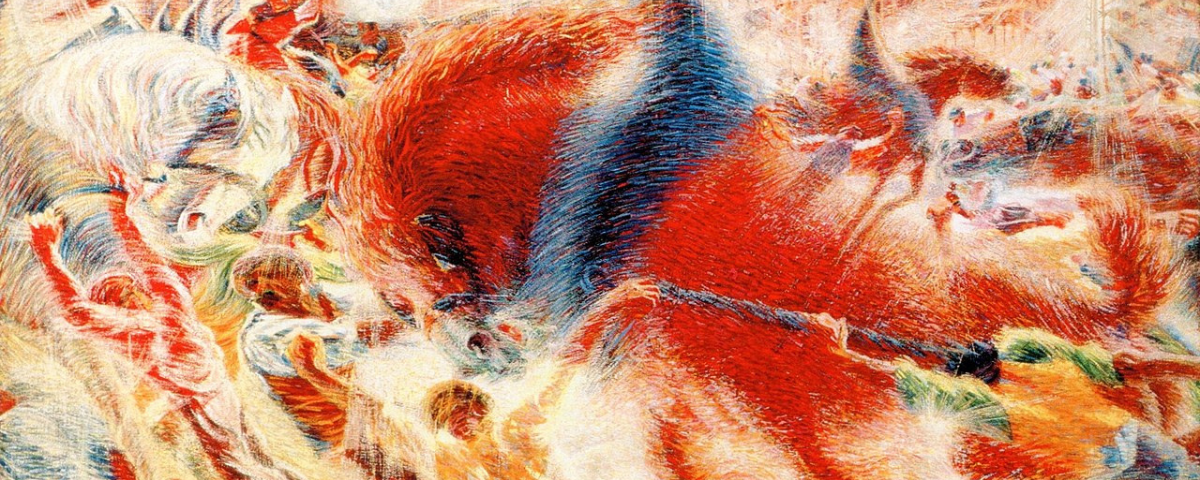

Immagine: La città che sale, di Umberto Boccioni, Pubblico Dominio, da Wikimedia Commons